戦国時代に入るころ、丸目蔵人佐長恵(まるめくらんどのすけながよし)(1540~1629)は今の熊本県八代市に生まれました。

「東の柳生、西の丸目」といわれ、西の剣豪として天下に名を轟かせた蔵人佐。

その蔵人佐が伝えたタイ捨流棒術が鞍岡の地に伝わっています。

タイ捨流とは?

タイ捨流の「タイ」は「体」、「太」、「対」、「待」と多くを表す為に「タイ」とカタカナ表記になっており、「捨」は「待つことを捨てる自在の構え」の意があるそうです。

またこのタイ捨流は、刀と刀で戦う刀術ではなく、刀vs棒、または棒vs棒で戦う「棒術」だそうです。

<丸目蔵人佐長恵肖像画>

人吉の球磨川で、岩の上から狙われた大男を恐るべき跳躍とともに一撃で倒したという伝説と、後に蔵人佐はタイ捨流という剣術を伝えていきます。

ここ鞍岡で「タイ捨流棒術」の祇園神社への奉納行事が残っているのは、タイ捨流が人吉→椎葉→鞍岡と伝わってきたからだと言われています。

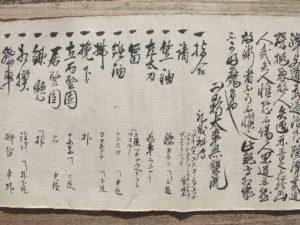

実は400年前のタイ捨流棒術に関する巻物が3本、鞍岡に残っていることをご存知でしょうか。

とっても貴重な巻物なので、どこに保存されているかは明かされておりません。

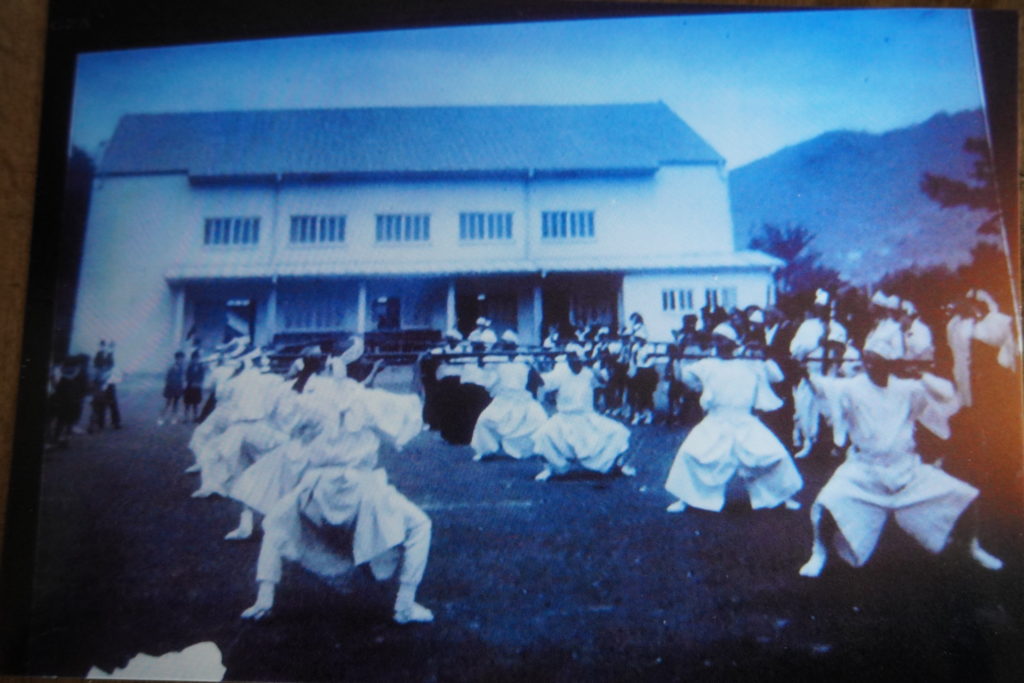

毎年夏に祇園神社で行われる「夏季例大祭」の中で奉納される棒術は、まさにこのタイ捨流で、400年前に丸目蔵人佐長恵の伝えたものが今も尚、今も尚、地域に伝承されているのです。

人吉から椎葉へ伝えられてきたこのタイ捨流棒術ですが、丸目蔵人佐長恵のルーツの地で形が伝統継承されてきたのはもしかすると鞍岡だけかもしれません。

400年前の剣豪、佐長恵が伝えたタイ捨流が見られるのはここ鞍岡だけ(かもしれない)!?

今回のお話は、五ヶ瀬町商工会会長 秋本良一さんに伺いました。

<写真:津隈典生さん(ノリしゃん)左 当時40歳ぐらい(現在93歳!)>

近年までは真剣が使われていたらしく、刀を飛び越える際にわらじが切れたという恐ろしい話もあります!

毎年行われているけれど、そういう視点で棒術奉納を見ていなかった方。

「え!?400年前から地域に伝統継承されているタイ捨流棒術!?」という全国各地の丸目蔵人佐長恵ファンの方々、ぜひぜひ、パワースポット祇園神社へお越しください!

棒術が見れる、7月15日の夏季例大祭もお待ちしています。