2022年3月、五ヶ瀬町鞍岡で、地元でもあまり知られていない史跡を紹介していただきました。

鞍岡には北主水之介(きたもんどのすけ)という武勇の高い武士がいたそうです。

北主水之介(きたもんどのすけ)は阿蘇家の家臣だったようですが、この鞍岡の地を守った人物だったとか。

今回の隊長は“鞍岡の歴史ハンター”興梠美代喜(こおろぎみよき)さん。

歴史を探訪した隊員達は「鞍岡大好き女子会」の皆さんです。

北主水之介(きたもんどのすけ)とは?

古い文献によると、阿蘇家の家臣で「北」の名字を持つ人物が2人いたそうです。

戦国時代初期に存在していたのだろう、というぐらいしか分かっていません。

鞍岡ではかなりの力を持っていたと語り継がれています。

北主水之介(きたもんどのすけ)の井戸

まずはこちら、鞍岡地区のとある集落内にある古い井戸。

北主水之介(きたもんどのすけ)の井戸だったと伝えられています。

何の表示もありませんが、確かに井戸。

隊員からは「こんな井戸があるなんて知らなかった~」という声が聞かれました。

北主水之介(きたもんどのすけ)が戦に持っていった!?毘沙門天

こちらは民家の敷地内にある毘沙門天堂です。

毘沙門天は「戦の神様」で知られていますが、小さな毘沙門天は戦に連れていった「携帯用」になったのだとか。

五ヶ瀬で毘沙門天がいらっしゃるのはここだけなのでは・・・?

北主水之介(きたもんどのすけ)が拠点として守った?折立城跡(おりたちじょうし)

鞍岡地区で地元でもあまり知られていない城跡「折立城址(おりたちじょうし)」です。

この折立城は、その造りを見ると、完全に「戦う為の要塞」だったようです。

かなり急な上り坂を登っていきます。

戦う為の城という理由はこの「曲輪(くるわ)」という場所です。

戦国時代からの城は、この曲輪(くるわ)という場所を天守の周囲に作って敵の攻撃に備えました。

この折立城址には、天守にたどり着くまでに4つの曲輪(くるわ)跡がきれいに残っています。

天守だった場所には、今はお稲荷さんが祀ってあります。

この「折立城址」は次の五ヶ瀬町くららちゃんねるの中でも動画でも紹介していますよ!

竹炭を作るためにリポーター達が竹を取った場所のようです。

北主水之介(きたもんどのすけ)の墓!?

鞍岡地区の奥地に、古墳があるということで行ってみました。

かろうじて道があるものの、かなり険しい山中に入っていきます。

ここはお墓なので静かに・・・という隊長の指示の元、先ほどまで「キャッキャ♡」言っていた隊員達も少しだけ真剣な眼差しになりました。

そしてこちらが発見された古墳です。

山の中に、いかにも不自然な川の石が円状に並べられています。

ここはかつて大戦中に、「馬場」として使われていた場所だそうです。

馬場として使うために開拓した際に出てきたと思われ、半分は崩れ落ちてしまっています。

墓であるという決定的な証拠がこちら、墓碑の台座らしきものがあることです。

かつて戦国の時代にこれほどまで大きな墓が作られた人物は、かなりの名士だったに違いない。

その名士とはまさに、北主水之介(きたもんどのすけ)に違いない、という推論。

かつて鞍岡を守った名士は、ひっそりとこの場所で、今の鞍岡を見守り続けてくれているのでしょう。

隊員達はここに眠る先人にそっと手を合わせます。

名も無き、住民を守る為の城跡?

折立城址の川を挟んだ対岸に、近年になって地元民から発見された城跡が存在します。

折立城址が「戦の為の城」だったのに対し、こちらは戦になった際に住民達が立てこもる「避難の為の城」だったのではないかと考えられています。

避難の為の城というその理由は、広い敷地と天守跡地。

ほとんど知られていない、険しい山道を入っていきます。

城跡だった場所には、いくつもの曲輪(くるわ)跡や、天守跡、土塁跡、さらには貯水跡も見られます。

ここは昔「日ノ本」の「灰石」(ふゃっし)と言われていた地区なのだそうです。

「はいいし」とか「はいし」とかでなく「ふゃっし」という発音、独特ですよね!

こんな石灰石がごろごろしていたからだとか。

この竹(下の写真)は矢竹(やだけ)の一種だと言われますが、「矢を作る為だけの竹」なのだそうです。

地元では「ほんじ」と呼ばれていて、サイズは大きくなってこれぐらいです。

こんな竹が故意的に植えられているのもここが確かに城跡だったということなのでしょうか。

祇園神社の始まりの土地!?

ここは民家の敷地内で、鞍岡の「祇園神社が元々あった場所」なのだそうです。

かつてここにあった祇園神社を見た神の遣い?から、「この祇園神社の神は位が高いのでもっと高い場所に移転させた方がよい」と言われて、今の場所に移ったのだとか。

敷地内民家の方が、きれいに再建してその(元祇園神社)跡を残してくださっています。

そんな話知らなかった!という地元民の方も多いはず。

仁所寺(にせじ)

ここはかつて仁所寺(にせじ)というお寺があった場所でだそうです。

つい近年まで、この一帯を「にせ」と呼んでたのはこの名残だとか。

今でもお寺を守る墓石だったものが保存されています。

一番手前の墓石は「板碑(いたひ)」と言われる珍しい碑なのだそうです。

お寺を守っていたお釈迦様たちは、今もここで静かに住民を見守っています。

鞍岡という地の起こりについて

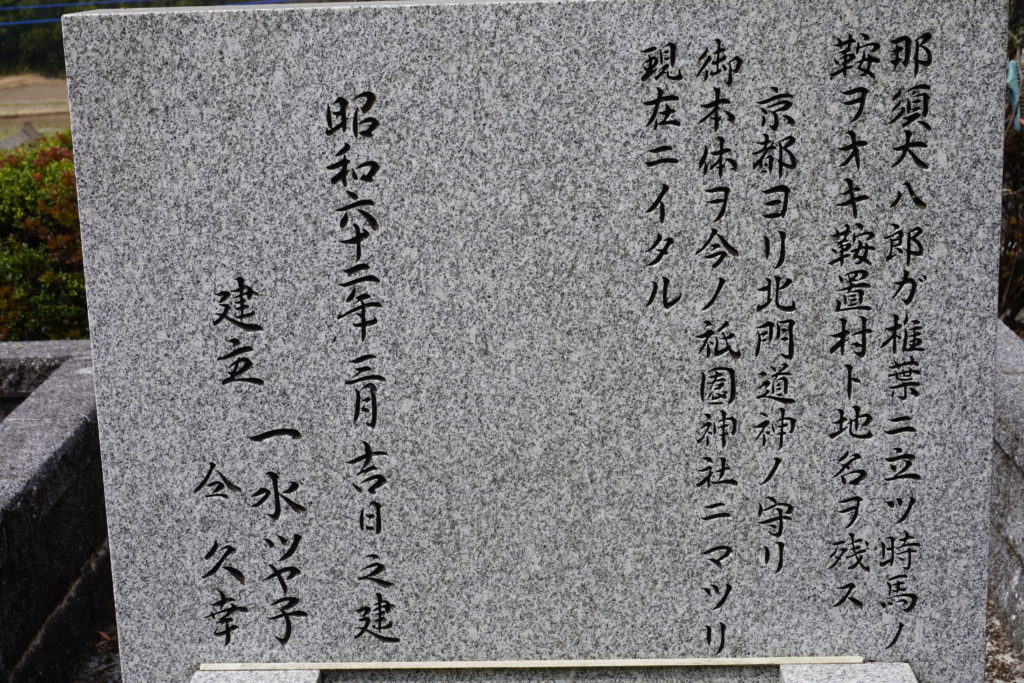

「那須大八郎が椎葉に立つ時、馬の鞍を置き、鞍置村と地名を遺す」

「京都より北門道神の守り、ご本体を今の祇園神社にまつり、現在に至る」

鞍岡に伝わる伝説が、いつまでも後世に語り継がれるようにと、ご先祖の墓石に刻まれているものです。

史跡巡り~最後に~

今回は、五ヶ瀬町鞍岡での史跡巡りを紹介させていただきました。

地元の人でもほとんど知られていない場所ばかり。

田舎ならではで、昔の跡がしっかり残っていたり、地名に残っていたりと、興味深い話が多かったです。

今回紹介した場所が「史跡であること」を語り継ぎ、後世に残していくのも今住んでいる私たちの役割だと感じました。

鞍岡大好き女子会の皆様、今回紹介いただいた興梠美代喜さん、とても貴重な一日をありがとうございました!